スポットライト

A selection of stories from across the foundation and our partners

アフガニスタン, イエメン, レバノン

日本政府、165万米ドルのIPPF向け拠出を通じ、アフガニスタン、レバノン、イエメンの危機にある人々を支援する。

アフガニスタン、レバノン、イエメンのIPPF加盟協会は、紛争や自然災害の影響を受ける脆弱な人々の健康と命を守るための活動を開始します。

Filter our news by:

| 08 November 2024

米国大統領選挙の結果は連帯を強くする

ドナルド・トランプ氏再選に関するアルバロ・ベルメホ事務局長の声明 米国大統領選の結果、ドナルド・トランプ氏が米国大統領に返り咲くことになりました。これは大きな衝撃であり、まずは米国内、そして米国から援助を受けている国で、今後のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR:性と生殖に関する健康と権利)に関する決定に多大な影響を受ける方々には、哀悼の意を表したい気持ちです。これは決して私たちが望んでいた結果ではなく、米国の加盟協会である全米家族計画連盟(PPFA)のこれまでの懸命な活動とも相容れません。 IPPFは、トランプ氏が2025年1月20日の就任直後にグローバル・ギャグ・ルール(Global Gag Rule: GGR)を拡大して再導入するための大統領令に署名すると予想しています。過去の共和党政権下での対応と同様、IPPFはGGRの諸条件の受け入れを拒否します。そして、影響を受けるすべての加盟協会と連帯します。 私たちの住む世界は変わりました。ガザやレバノン、シリアなどで、度重なる攻撃を受けている加盟協会のことを忘れてはなりません。過去一年間、パレスチナとレバノンにおけるIPPFの関連保健施設は破壊され、スタッフは避難を余儀なくされました。その中でもIPPFは引き続き、世界中のすべての人のためのSRHRを訴えていきます。性暴力、そして生殖に関する暴力(Reproductive Violence)を見逃すことはせず、容認している政府を非難します。女性の権利に基づく人道的対応、新戦略の策定、国際人権法へのコミットメントに基づく活動はIPPFの倫理的な責務です。 暗闇の中にもかすかな希望はあります。これは私たちの活動を再構築し、居場所を取り戻し、各々の進歩的な闘いをひとつにする機会でもあるのです。 私たちは抵抗します。IPPFの新戦略「カム・トゥゲザー:共に進もう」への呼びかけでもあります。解放された未来のために、連帯していきましょう。 闘いを続けることが何より重要です。団結し、今が行動を始めるときです。

| 10 October 2024

日本政府による支援、ウクライナのリプロダクティブ・ヘルス・サービスの強化に貢献

2024年10月8日、ウクライナの国際家族計画連盟(IPPF)加盟協会である「女性の健康と家族計画」(WHFP)が日本政府の支援を受けて実施した以下の2件のプロジェクトの成果と教訓に関する会議が、キーウで開催されました。 1.「ウクライナの紛争の影響を受けた人々を対象に性とジェンダーに基づく暴力(SGBV)の影響を緩和し、基本的サービスと包括的性教育(CSE)へのアクセスを促進する」(対象:オデーサおよびポルタヴァ州、期間:2023年1月~2024年6月) 2.「カホフカ水力発電所破壊の影響を受けた地域の女性のために、医療施設の能力を強化し、リプロダクティブ・ヘルス・サービスへのアクセスを改善する」(対象:ドニプロペトロウスク州とザポリッジャ州、期間:2024年1月~12月) 両プロジェクトは、ロシアーウクライナ紛争で最も大きな影響を受けた地域のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス(SRH)ケア部門への支援に焦点を当てています。同会議のハイライトは以下の通りです。 在ウクライナ日本大使館 時田裕士公使は、会議の冒頭で次のように述べました。「ロシア侵攻でウクライナが直面するSRHの課題について話し合うことは重要です。ウクライナのいくつかの地域では、SRHサービスが存在しなかったり、アクセスできないという大きな問題が生じています。絶え間ない砲撃、施設の破壊、医療物資輸送等への被害などの困難な状況の中、ウクライナの医療機関が生き残り、私たちが効率的かつ効果的な活動のために支援できることを誇りに思います。これら2つのパイロット・プロジェクトの成功は、ウクライナの復興に向けた良い兆しであり、日本政府としてその一翼を担えることを嬉しく思います」 ウクライナ保健省(MOH)医療サービス局長のテティアナ・オラビナ博士は、次のように述べました。 「ウクライナ保健省は、人々の緊急医療ニーズに応え、命を救うだけでなく、国の保健医療システムの持続可能性と回復力を確保するために尽力してきました。日本政府の支援は、このミッションに貢献するものであり、非常に感謝しています。私たちは戦争の真っただ中にいますが、保健システムを維持するだけでなく、より良いものにするための努力を続けていきます」 WHFPのガリーナ・マイストゥルク事務局長は、次のように述べました。「日本政府との協力は、女性や若者を含むウクライナの多くの人々が切実に必要としている、ウクライナにとって困難な時期に実現したものであり、私たちにとって特筆すべきことです。今日、日本政府から受けた支援のお蔭で、私たちは同胞のために質の高いSRH、GBV、CSEサービスを提供し、彼らの生活をより良く、より健康的で安全なものにすることができます」 ウクライナ教育科学省教育内容・課外・教育事業部長のスヴィトラーナ・フィツァイロ氏は、次のように述べました。「ウクライナにおける性教育は、科学的根拠に基づき、包括的で、段階的に実施される継続的な教育プロセスであるべきで、それは国家の教育プログラムに組み込まれるものです」 IPPF欧州ネットワーク地域ディレクターのミカ・グルジウノヴィッチ氏は次のように述べました。「IPPFを代表し、IPPFとその加盟協会に対する日本政府の着実な支援に心から感謝の意を表します。今後も日本政府と緊密に協力し、SRHRへの普遍的なアクセスのための活動を通じて、ウクライナ、ヨーロッパ、そして世界の女性・平和・安全保障(WPS)の課題と人間の安全保障を推進していきます」 これらのプロジェクトは以下のような成果をあげ、ウクライナの医療システム強化と包括的性教育の提供に貢献しました。 10の医療施設に医療機器、医薬品、レイプ後ケア用キット、緊急避妊、COVID-19検査、感染症予防・管理用品等を提供 1億250万人の女性と女児にSRHサービス(家族計画、避妊法、妊娠中絶、性感染症とHIVに関する情報、性的暴力に関するカウンセリング等)を提供 459人の医療従事者に、レイプの臨床管理、緊急産科新生児ケア、ジェンダーに基づく暴力対応など、さまざまなSRHに関する13のトレーニングを提供 50人以上の教員とスクールカウンセラーに包括的性教育に関する研修を提供 若者向けのオフラインイベントを70回開催、約1,000人の参加者にSRHに関する研修を提供 10代の若者向けのSRH情報、女性と女児向けのSRHおよびGBV対応に関する資料とメッセージを作成 お問い合わせはIPPFロンドン本部の谷口百合(日本語・英語、[email protected])またはIPPFウクライナ(WHFP)のValeria Didenko(ウクライナ語・英語 [email protected] 、 +38 098 298 75 52)まで。

| 07 October 2024

「SRHRスタンディングアクション 2024 〜MY BODY MY CHOICE ・私のからだは私のもの!〜」で賛同メッセージの公表

9月26日の「世界避妊デー」、28日の「国際セーフアボーションデー」を記念し、今年も「SRHRスタンディングアクション 2024 〜MY BODY MY CHOICE ・私のからだは私のもの!〜」が9月27日に開催されました。本イベントは、公益財団法人ジョイセフとJSPN (Japan SRHR Promotion Network:ジョイセフ、#なんでないのプロジェクト、一般社団法人Spring、公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン)の共催で実施され、IPPF(国際家族計画連盟)も賛同団体となりました。 開催2年目を迎えた本イベントは、2023年に引き続き東京駅前行幸通りでの開催予定でしたが、直前に発生した台風の影響で急遽屋内に会場変更。それにもかかわらず当日は60名を超える方々が参加しました。(当日の中継はこちらからご覧いただけます。) 性と生殖に関する健康と権利(SRHR)はジェンダーに関わらず、すべての人の基本的人権の一つですが、現在の日本では充分に尊重される状況に至っていません。科学に基づき年齢に応じた包括的性教育を公教育で行うこと。避妊・妊娠・出産など人生に大きくかかわる決断を自分自身で行え、必要な医療サービスを適切なタイミングと支払い可能な価格で受けられること。誰に恋愛感情を抱くか、誰を性的なパートナーとするか、結婚し子どもをもつのか、あるいは恋愛や性的な魅力を感じなかったり、セックスや結婚や子どもをもつ選択をしないこと、自分のジェンダーアイデンティティのまま生き、自分の身体をどのように生きるかを自分で決められること。社会に根深く残るジェンダーに基づく差別や偏見により、とりわけ女性や女児、性的マイノリティの人びとのSRHRは不十分な法制度により、リスクにさらされています。 会場ではSRHRの推進、ジェンダー平等の実現を求める参加者がリレートークをし、会場に来られない方のメッセージも代読されました。参加者それぞれが取り組んでいる課題はさまざまですが、声を上げることを通して各参加者が互いに支え合い、連帯することの重要性、そして力を実感する機会となりました。 IPPFのアルバロ・ベルメホ事務局長もメッセージを寄せ、代読されました。 「自分の身体は自分で決める。この当たり前のことが、当たり前にできない現実に我々は直面しています。IPPF加盟協会は、この状況に変化を促す活動の最前線に立ち、具体的なインパクトを生み出してきました。ジョイセフをはじめ、SRHRに関する問題意識を共有する日本の皆さんがこのように立ち上がり声を上げることは素晴らしい。今日、私も皆さんと同じ思いで声を上げます。世界中の全ての人々がSRHRを享受できるよう、共に闘いましょう!」 またジョイセフからは紛争下では必ずSRHサービスの提供が難しくなること。脆弱な立場に置かれやすい女性や女児、妊産婦・新生児の健康を守るために緊急時にも継続的な支援が必要であることを、共有しました。ウクライナやガザでSRHサービスを提供する為に奮闘するIPPFの仲間たちに想いを馳せ、一日も早い暴力の終結と、平和の再開を願いました。 すべての人のSRHRを守るために。私たちはこれからも様々なアクターとの連帯を強めていきます。

| 07 October 2024

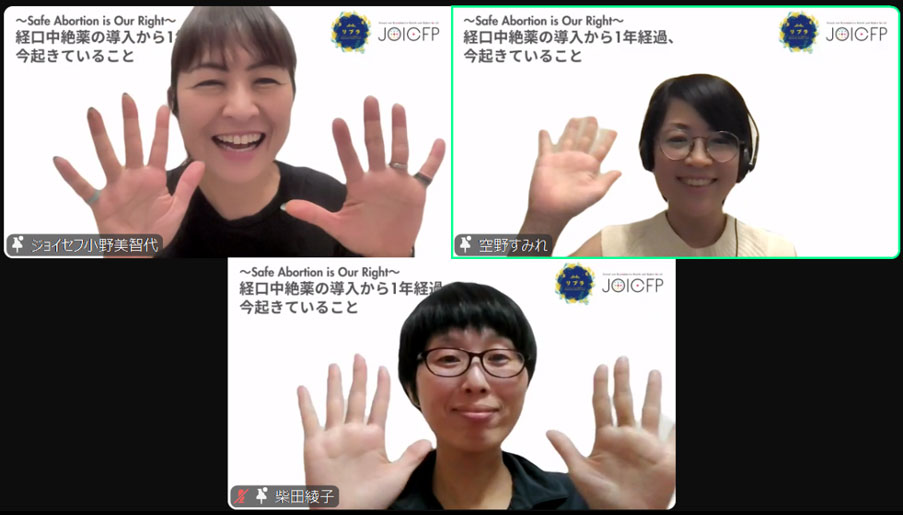

ウェビナー「~Safe Abortion is Our Right~経口中絶薬の導入から1年経過、今起きていること」を開催

9月28日の「国際セーフアボーションデー」を記念し、9月25日(水)にウェビナー「経口中絶薬の導入から1年経過、今起きていること」が開催されました。本イベントは、「セーフアボーション(安全な中絶・流産)」のテーマにそれぞれの立場から取り組む産婦人科医を中心としたメンバーで構成されるリプラ(リプロダクティブライツ情報発信チーム)と公益財団法人ジョイセフの共催、IPPF(国際家族計画連盟)の後援で行われました。 国際セーフアボーションデー(International Safe Abortion Day)には、「安全でアクセス可能な中絶」の認知度を上げるため、世界各国で様々なアクションやキャンペーンが行われています。 本ウェビナーには、医療関係者だけでなく、幅広い層から100名以上の参加がありました。 ウェビナーの中では、まずジョイセフから 「安全な中絶とは何か」を日本の中絶の歴史を振り返りながらの説明がされました。 リプラからは、二人の産婦人科専門医にご登壇いただきました。一人目の柴田綾子さんからは、経口中絶薬導入後の日本の状況、緊急避妊薬と人工妊娠中絶薬の違いや、中絶手術後の合併症、薬剤を用いた中絶の安全性について、さらにWHO中絶ケアガイドラインエグゼクティブサマリーの内容を元に、世界と日本の経口中絶薬の使用方法の違い、日本の導入の遅れについての説明がありました。 二人目の空野すみれさんからは、安全な中絶が必要な理由、薬剤による中絶のメリット、e-Learning教材の説明がされました。 この教材は、IPPFとWomen First Digital (WFD)が制作した『How To Use Abortion Pill』(リプラと日本助産学会が翻訳)という動画です。「当事者を中心としたケア」「権利に基づくケア」「質の高いケア」「プライバシーと守秘義務」という4つの原理原則を守り、国際産婦人科連合(FIGO)によって承認されています。日本でも最新の調査研究に基づき、少しでも多くの人に中絶の安全性と正しい使用方法への理解を促していくことを、本教材を通して目指しています。 動画もご覧いただけますので、詳細についてはこちらの記事をご参照ください。 中絶は女性の心と身体を守る手段の1つであり、WHOは「中絶の制限や規制」を撤廃することを提唱しています。近年の調査によると、遠隔診療と対面診療では特に初期では副作用に大きな違いが見られなかったとの報告があり、安全性も確認されています。 厚生労働省によると2023年時点で日本の人工妊娠中絶方法は、掻爬(そうは)法の単独が約1割、掻爬法と吸引法の併用が約2割となっています。 WHOは、掻爬法は時代遅れの外科的手術であり、合併症の観点から行うべきでないと勧告し、2020年には、掻爬法は訓練を受けた人が施術したとしても安全性が低い、と発表しましています。 ウェビナーの後半では「中絶前後のケア」について取り上げられました。WHOは妊娠12週までの中絶において自己管理の選択肢を推奨しています。中絶を行う当時者が意思決定者として中絶を行うにあたり、セルフケアに必要な支援として情報の提供、薬の提供、心理的な支援などが紹介されました。 本ウェビナーや教材の動画等を通じて、中絶の正しい知識が広まり、多くの人に理解されることで、より安全で効果的な医療が提供される日本社会の実現を願います。

| 07 October 2024

IPPF事務局長と外務省地球規模課題審議官、IPPFと日本の協力関係強化について合意

2024 年 9 月 25 日、未来サミットと国連総会に参加するためにニューヨークを訪問していたIPPFのアルバロ・ベルメホ事務局長は、外務省の中村和彦地球規模課題審議官と二者会談を行い、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)および女性・平和・安全保障(WPS)推進について話し合いました。 ベルメホ事務局長はまず、1969年以来続く、日本政府のIPPFに対する長年の協力と支援に、深い感謝の意を表しました。 さらに事務局長は、152カ国で活動するIPPFと加盟協会、協力パートナーの活動について、2023年には世界で7,140万人に2億2,240万件のSRHサービスを提供したと報告しました。また、日本政府の補正予算による支援によって、アフガニスタン、エチオピア、パキスタン、ウクライナの4カ国で、人道危機に置かれた29万1,723の人々に、性と生殖に関する健康と権利(SRHR)サービスを提供し、人命救助に貢献したと述べました。さらに、気候変動の影響や紛争の増大により、世界中で人道支援の必要性が高まっている中、IPPFと加盟協会の活動は重要であり、日本が重視しているWPSについても、積極的に取り組んでいることを強調しました。また、事務局長はUHCの重要性およびこの分野における日本のリーダーシップ、先駆的な取り組みや活動についても言及し、これに対し中村審議官は、「SRHRはUHCの基本要素であり、UHCを達成するためにはSRHRの進展が不可欠である」と応えました。さらに両者は、人々が必要としているSRHのニーズに取り組むことなく、UHCを達成することは不可能なので、IPPFと日本は協力関係を今後一層強化していくことで合意しました。

| 29 July 2024

柘植外務副大臣に人口分野への支援強化に向けた要望書を手交

2024年7月26日、国連人口基金(UNFPA)、国際家族計画連盟(IPPF)、アジア人口・開発協会(APDA)、ジョイセフ(JOICFP)、人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD)で構成するSDGs・人間の安全保障・人口問題アライアンスと、国際人口問題議員懇談会(JPFP)の事務総長である黄川田仁志衆議院議員は外務省を訪ね、柘植芳文副大臣に要望書を手渡し、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)や人口分野への支援強化の必要性を申し入れました。 冒頭、黄川田衆議院議員が柘植副大臣に対し、JPFPの成り立ち、これまでの人口分野への貢献、リプロダクティブ・ヘルス誕生の経緯、そして、女性が選択して子どもを持つことができるようになることの重要性を話しました。 また、終わりの見えない紛争が続く中で、上川外務大臣のもと強く推進されている女性・平和・安全保障(WPS)の文脈でもSRHRが欠かせないことや、ジェンダーに基づく暴力や早婚、女性性器切除(FGM)など、SRHRにおける解決しなければならない課題が山積みであること等が伝えられました。 それに対し、柘植外務副大臣が、「性と生殖に関する健康と権利に関する重要性は充分に認識している」と述べた上で、要望書をしっかりと受け取られました。 UNFPAの成田所長、IPPF東・東南アジア・大洋州地域(ESEAOR)福田事務局長もそれぞれ「紛争下であっても止めることのできない出産や、危機下でおこる望まない妊娠への対応など、取り組むべき課題がたくさんあるにも関わらず、円安が進み活動も苦しくなっていること」、「2030年までの持続可能な開発目標(SDGs)の進捗も芳しくなく、誰一人取り残さないための取り組みをより一層加速していく必要がある中で、政府からの支援がきわめて重要である」ことを訴えました。

| 12 June 2024

IPPFパレスチナ事務局長が国会議員にガザの状況を報告来日

IPPFパレスチナ(PFPPA:パレスチナ家族計画・保護協会)のアマル・アワダッラー事務局長が来日し、2024年5月23日に衆議院議員会館で開催された国際人口問題議員懇談会(JPFP)で、ガザの現状を報告しました。 会合はJPFP事務局長の黄川田仁志衆議員議員の司会により進行。出席した国会議員からアワダッラー事務局長に質問が寄せられ、熱心な議論が行われました。 JPFP会長代理の逢沢一郎衆議院議員は 「状況は一刻の猶予もない。現地の人間の安全保障を守るためにも、現地の状況を聞きながら、できることを考えていきたい。」と述べました。 国光あやの衆議院議員は 「73,000人の妊婦は非常に多い数だが、そのうち計画的な妊娠はどれくらいか?SGBV(性的およびジェンダーに基づく暴力)による妊娠なのか?また避妊状況、意図的に妊娠をコントロールしようとする動きはどうなっているか?」と質問。 アワダッラー事務局長は、「計画的かどうか、またSGBVによる妊娠かどうかを区別する統計は現在ありません。」と回答しました。 黄川田議員は、 「UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)の施設の67%が機能していないとあるが、UNRWAの機能を回復するには何が必要か?資金があれば回復できるか?」と質問。 アワダッラー事務局長は、 「人々がラファへ移動した後、爆撃が続きました。停戦がなければ、UNRWAが機能することは不可能です。」と回答しました。 さらにアワダッラー事務局長は、翌5月24日に「超党派人道外交議員連盟」の会合に出席しました。この議員連盟は、2023年10月8日のガザ情勢悪化以降、即時停戦と国際法の遵守を訴えてきた「超党派人間の安全保障外交の推進を考える勉強会」が発展し、2024年5月14日に議連として発足したばかりです。 議連代表の石破茂衆議院議員は、 「攻撃を止めて、必要な支援が届くようにすることが重要。日本が世界の先頭に立って今ガザ内で困っている人たちの支援をすることを示すためにも、支援がどこで止められているのか確認していきたい。」と発言。 同席の外務省やJICAの担当者も、対策を様々な角度から模索していくと述べました。 アワダッラー事務局長は現在のガザの状況について、2つの議員連盟の会合を通じて、来場の議員に報告しました。 「爆撃が続く中で、電気、清潔な水、食料、医療品が手に入らず、避難所や医療施設等が破壊されています。人口の7割が国内避難民となり、多くの人が飢餓に苦しみ、子どもたちの3人に1人が栄養失調を起こしています。またリプロダクティブ・ジャスティス(性と生殖に関する社会正義)は繰り返し抑圧され、ストレスやショックによる流産が急激に増加し、安全に出産できる医療施設は現存していません。帝王切開は麻酔なしで行われ、未熟児に必要な保育器はありません。生理用品や避妊具(薬)のアクセスは途絶え、性感染症や尿路感染症の症例が増加していますが、医療処置はほとんど受けられません。そのような状況下でPFPPAのスタッフは、自宅を離れてもなお、シェルターや遠隔地でサービスを提供し続けています。」

| 26 April 2024

日本とIPPF、「女性・平和・安全保障(WPS)」推進のための協力強化を約束

国際家族計画連盟(IPPF)のアルバロ・ベルメホ事務局長は、2024年4月23日に東京で開催された国際人口問題議員懇談会(JPFP)設立50周年記念議員会合「ICPD30:誰一人取り残さない高齢化社会の実現に向けて」に、20カ国の国会議員と共に出席しました。この会合は、日本とIPPFの50年にわたる協力関係や国際人口開発会議(ICPD)行動計画の成果を振り返る絶好の機会となりました。 2024年4月22日、ベルメホ事務局長は、同会合に先立ち、外務省で、上川陽子外務大臣と会談しました。 その席で、上川外務大臣は次のように述べられました: 「IPPFとUNFPAによるセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス(SRH)サービスと、ジェンダー平等を促進する活動は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に不可欠です。日本は引き続きUHC達成に向けて積極的に努力していきます。IPPFには、『最も弱い立場にある人びとにまず手を差し伸べる』、『誰一人取り残さない』という目標にさらに貢献することを願います。IPPFとUNFPAの活動は、女性・平和・安全保障(WPS)の観点からも極めて重要です。日本はWPSをより強力に、横断的に、推進していきます。そして、この分野での協力強化を希望します。」 また、ベルメホ事務局長は次のように述べました: 「IPPFは、草の根レベルでSRHサービスを、特に公的サービスが届きにくい周縁化された人びとに対して提供しています。そうすることで、私たちは人びと、特に女性のウェルビーイングの向上に貢献し、WPSの中核的課題であるジェンダー平等と女性の権利を促進します。IPPFは、WPSと人口の両方に関する世界的な公約を達成するための日本の取り組みに協力していきます。SRHRが保守的な考えを持つ層から、国際的な場でもバックラッシュを受けている中、私たちは、SRHRがジェンダー平等と人権に向けた他のすべての取り組みの基本であることを認識し、SRHRを前進させ、保護するために団結しなければなりません。」 詳細はIPPFロンドン谷口百合([email protected])までお問い合わせください。 写真提供 外務省 谷口百合

| 04 March 2024

日本大使、第11回アフリカ性の健康と権利会議(ACSHR)にて、 アフリカにおける人間の安全保障の推進と人々の福利増進のために アフリカ開発会議(TICAD)と リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)の重要性を強調

2024年2月26日から3月2日まで、モロッコのラバトで、モハメッド6世国王の後援のもと開催された第11回性の健康と権利に関するアフリカ会議(ACSHR)は、本日最終日を迎えました。テーマは「アフリカにおける性と生殖に関する健康と家族の幸福」です。国際家族計画連盟(IPPF)は、第11回SCSHR組織委員会として、IPPFモロッコ(AMPF)や国連人口基金(UNFPA)のような志を同じくする組織と共に、以下の会議目的が達成されるよう、推進力となって尽力してきました: アフリカにおける女性と若者の性と生殖に関する健康と権利(SRHR)への対応を把握する; アフリカにおける女性と若者のSRHRに関する最良かつ有望な政策と実践を特定し、検討し、統合する; アフリカにおける女性と若者のSRHRを推進するために、ネットワークの機会を提供し、連帯と運動を強化する。 3日間にわたる会議の最終日午前中に開催された全体会議では、駐チュニジア特命全権大使の大菅岳史氏が、スピーチの中で、次のように述べられました。 「日本は今後もアフリカのSRHRプロジェクトに投資し、SRHR促進のためのアドボカシー活動を支援していきます。SRHRが国際的に、特にアフリカにおいて、アフリカ連合(AU)のアジェンダ2063とSDGsの目標3、目標7に沿って、さらに主流化されるかどうかは、アフリカ諸国と各国の市民社会にかかっています。」 この結果、来年2025年に開催予定の第9回TICAD(TICAD9)に向け、「SRHRをコアトピックとして含めるようアフリカ政府に求める」という項目が会議成果文書ラバット宣言に含まれました。IPPFは2006年からTICADプロセスに参加しています。IPPFは、SRHRがTICADの中核をなすトピックのひとつとなるよう、引き続き提唱していきます。 詳細はIPPFロンドン谷口百合([email protected])までお問い合わせください。

| 29 February 2024

日本政府、IPPFによる世界の自然災害や紛争で被災した女性と女児の支援活動のため、190万ドルの資金提供

アフガニスタン、パレスチナ、スーダン、ウクライナ、イエメンの5カ国のIPPF加盟協会は、日本政府の支援により、自然災害や紛争の影響を受けた地域に、必須の性と生殖に関する健康(SRH)サービスを提供します。 5カ国のIPPF加盟協会は、以下の支援を行います。 アフガニスタンの過疎の6つの州や洪水の被害を受けた地域において、女性と女児、周縁化されたコミュニティに、SRHおよび母子保健サービスを提供 パレスチナで激化する暴力の影響を受けている地域に、緊急のSRHサービスを提供 スーダンの国内避難民の多い3つの州における女性と女児のSRHに関連した疾病率・死亡率を下げるため、サービスへのアクセスとコミュニティの持続可能性を改善 ウクライナのカホフカ水力発電所のダム破壊の影響を受けた人々のため、紛争地域の保健施設を復興し、妊産婦保健サービスへのアクセスを提供 イエメンの国内避難民と地域社会に、重要なSRH・妊産婦保健サービスを提供 日本政府によるこの重要な資金提供は、望まない妊娠、死産や自身の死亡、生殖系の疾患の問題を解決し、女性が尊厳をもって生きるために必要不可欠であるにもかかわらず、アクセスのないSRHRサービスをIPPFが提供することを実現するものです。この資金により、コミュニティにおいて必要かつ質の高いSRHと母子保健サービスを提供します。レイプに関する臨床管理を含むジェンダーに基づく暴力(SGBV)の被害者となることを予防・ケアします。質の高い産科新生児ケアを施すスキルを備えた地域の助産師を育成します。女性と女児の健康に関するニーズと優先事項の対応に必要な情報を収集するためのシステム環境を強化することができます。 IPPF事務局長のアルバロ・ベルメホは、「世界中の危機的状況に巻き込まれた女性と女児を支援するIPPFの活動にご協力いただいた日本政府の比類なき雅量に心より感謝申し上げます。このご厚意により、IPPFと加盟協会は、人道支援を切実に必要とする人々が増加する中、重要なライフラインを提供することができます」と述べました。 IPPFは2024年12月末までに、5カ国の加盟協会を通じて、少なくとも合計23万9,000人に保健サービスや情報を提供することを目指します。 詳細については、IPPF本部、谷口百合([email protected])までご連絡ください。 写真提供: IPPF/Hannah Maule-ffinch/スーダン